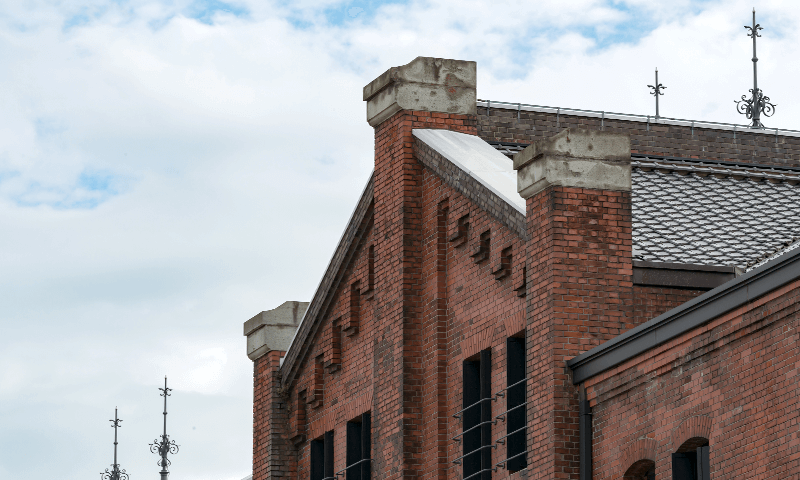

横浜赤レンガ倉庫1号館についてABOUT

芸術文化を通じ“横浜”を

発信する横浜赤レンガ倉庫1号館

明治末期から大正初期にかけて当時のレンガ建築技術の粋を集めて建造された横浜赤レンガ倉庫は、創建以来世界の物流拠点として国内外の発展に大きな役割を果たし、1989年には当初の使命を終え、2002年4月に“芸術文化の創造”と“賑わいの創出”をコンセプトに再生されました。

1859年の開港以来、世界に開かれた窓として常に新しい価値を生み出してきた横浜の歴史に学び、国内外の多様な文化が交流し横浜らしい文化を創造する拠点として、横浜赤レンガ倉庫1号館は活動しています。ダンス、演劇、音楽、ビジュアルアートなどの芸術文化は、私達の生活に必要な創造性を最も鮮やかに表現します。横浜ならではの美しい景観を備えた横浜赤レンガ倉庫1号館は、芸術文化分野で活躍するアーティストが創造する場、多様な表現を繰り広げる場、領域を超えて行き交う場でありたいと願っています。

また、若手アーティストの発掘、支援を通じて、横浜の芸術文化を支える次代を育成する取組みには、2002年開館以来継続して力を注いでいますが、子どもたちの感性や創造性を育むプログラムの充実、市民活動との協働や地域との連携を通じて、人々が集い、出会い、交流する、港・横浜にふさわしい賑わいを演出してまいります。

当館の活動につきまして、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

横浜赤レンガ倉庫1号館 3Fホール・2Fスペースは

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が

運営を行っています。

アートの力を信じるアートの多様な可能性を信じて行動します

アートでつなぐアートを通じて人・社会・時代をむすび多様な出会いとつながりを生みだします

アートで拓くアートの多様性で新たな価値創造に挑戦し未来を拓きます

歴史的建造物としての

横浜赤レンガ倉庫1号館

横浜赤レンガ倉庫1号館は、創建時1913年(大正2年)の佇まいを残し、当時の建築技術を駆使した特徴ある設備を現在まで保存しています。

- 着工Construction began

- 明治41(1908)年

- 竣工Construction completed

- 大正2(1913)年

- 建築面積Area

- 1,953㎡

- 延床面積Total floor space

- 5,575㎡

- 長さLength

- 76m

- 幅Width

- 22.6m

- 高さHeight

- 17.8m

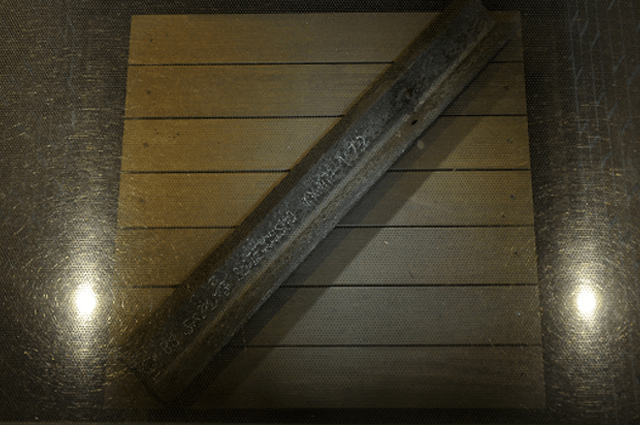

国産鋼材

国産鋼材

赤レンガ倉庫においては特殊なものを除き、大部分に、明治末になり本格的に用いられるようになった国産の鋼材が使用されています。倉庫の中では、明治34年に操業を開始した農省務省製鉄所(後の八幡製鉄所)の刻印である「BS12×6 SEITETSUSHO YAWATA ヤワタ」が記された鋼材が随所に見られます。

レンガ

レンガ

赤レンガ倉庫のレンガの大きさは長手225mm、小口109mm、厚さ61.6mmで、現在の通常のレンガ(210x100x60)より一回り大きく、使用されたレンガの数は1号館、2号館合わせて建設当初で636万個。地中には吸水の少ない「焼過(やきすぎ)」、地上階表面は仕上げを施した「磨き」、室内や間仕切は「並上(なみじょう)」、腰積と窓台は「鼻(はな)横(よこ)黒(ぐろ)」レンガと部位に応じ数種のレンガが用いられています。レンガの積み方は、一般的に一段に長手面と小口面が交互に並ぶ「フランス積」と、長手面の段と小口面の段とが交互に並ぶ「イギリス積」が代表です。赤レンガ倉庫のレンガの積み方は、基本的には「イギリス積」の変形と見られる「オランダ積」であり、壁厚は外壁で長手面三枚(約70cm)、間仕切り壁で二枚半(約58cm)です。改修時に見つかった刻印から、一部は瓦と同じ三州産であることがわかっています。

瓦

瓦

創建当時の瓦は、「三河」産のものを使用しており、「三州 菊 撰製請合 横濱港四 安井仕入」、「精撰 愛知縣高濱 一徳製 本場竈元」等の刻印が見られます。瓦の大きさは小間八寸と呼ばれ、現在の六四版の瓦に相当し、1坪に64枚瓦が収まる大きさです。改修工事では1号館、2号館合わせて14万枚の瓦を岐阜県産のいぶし瓦に全て葺き替えています。

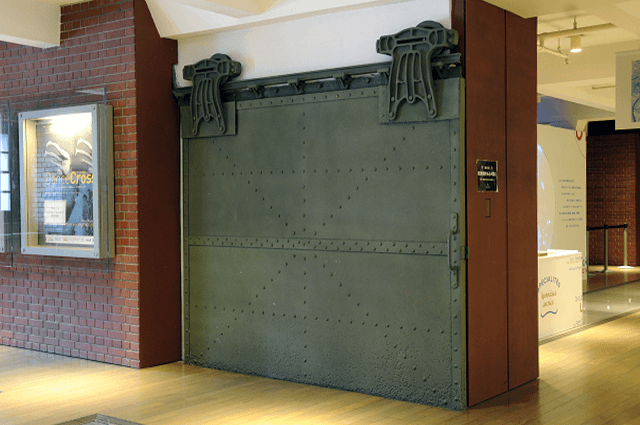

防火戸・戸車

防火戸・戸車

出入口及び庫室間に設置されている鉄製の重い大きな扉(防火戸)は、1枚約400キロもある大変重厚なものです。この防火戸をスムーズに開閉させるための戸車。「すべり出し式」と呼ばれているスリットの中で軸心を転がす方式で、当時はベアリング技術が発達してなかったためこの方式がとられたようです。(アメリカ アリス商会)火災発生時にはこれを閉めることで、火事が広がるのを防ぎました。

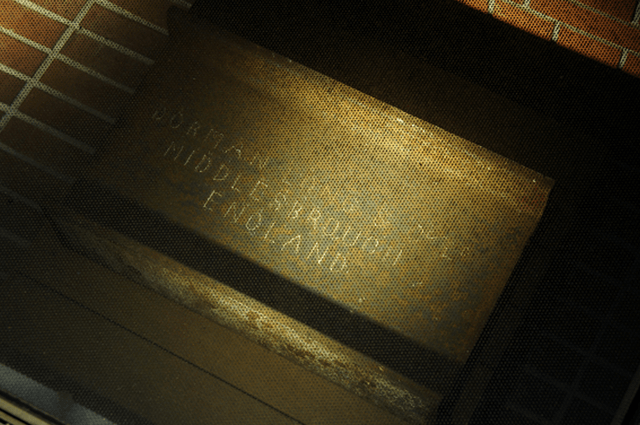

輸入鋼材

輸入鋼材

鉄骨はほとんどが日本製ですが、当時12インチの大きさまでの型鋼しか製造できなかったためそれを超えるものについては、輸入材も使用されました。(イギリス ドルマンロング社製)

避雷針

避雷針

赤レンガ倉庫は、倉庫であるため機能が優先されて単純明快な外観になっていますが、その中でこの避雷針は、数少ない意匠的な要素を持つ鉄を叩いて作る鍛造です。現在建物に設置されているものは、改修工事で全て復元したものでステンレスを心棒にし飾り物はアルミを鋳造しました。

保存エレベーター、エレベーター塔屋

保存エレベーター、エレベーター塔屋

バルコニー側に1号館には3基、2号館には2基設置されていました。現在は全て撤去されていますが、1台だけはこの1号館1階駐車場側バルコニーに展示・保管されています。木製かごに荷物を入れて上階に運びます。米国オーチスエレベーター製で、日本最古の荷役用エレベーターです。

階段室

階段室

唯一、1号館のこちらの階段室だけを当時のまま保存しています。完成当時、室内には区画ごとに階段室がありました。階段の中央はスロープ(坂)状で、倉庫内の荷物をこのスロープで1階に下し、そこから貨物列車に積み込みました。

コルゲート天井

コルゲート天井

1号館の階段室の天井に使われているのは、ドイツ製の波型の鉄板です。これでコンクリート製の天井を支えていました。2号館の1階、2階もすべてこのコルゲート天井です。

非常用水栓

非常用水栓

国の模範施設である横浜赤レンガ倉庫には当時の最新鋭の技術が取り入れられ、この非常用水栓(スプリンクラー)もその一つです。火災の際には消火用の水が放出され、火事の被害を食い止めるのが役目でした。

揚重機室(ようじゅうきしつ)

揚重機室(ようじゅうきしつ)

赤レンガ倉庫は3階建てですが、一部に三角屋根の4階建て部分があります。ここには荷物の出し入れ用のクレーン(揚重機)が設置されていました。関東大震災後に、安全上の問題からクレーンは取り外され、窓に改修されました。

石畳(いしだたみ)

石畳(いしだたみ)

この石畳は新港地区が整備された明治時代から残っているものです。昔の風景を想像しながら、歩いてみてください。

旧税関事務所

旧税関事務所

ここは横浜税関の中央事務所跡です。レンガ造り3階建て、ガラス張りの天井のホールやガス暖房、電気照明を備えた最新鋭の事務所で1914年に完成しました。関東大震災で焼失後、埋められ長く忘れられていましたが、赤レンガパーク整備工事で発見され、現在は庭園となっています。

鉄道レール

鉄道レール

横浜港に陸揚げされた荷物は税関手続き後、今度はこのレールで全国各地に運ばれました。周辺にはもう1か所、2号館裏手の旧横浜港プラットフォーム前にレールが保存されています。

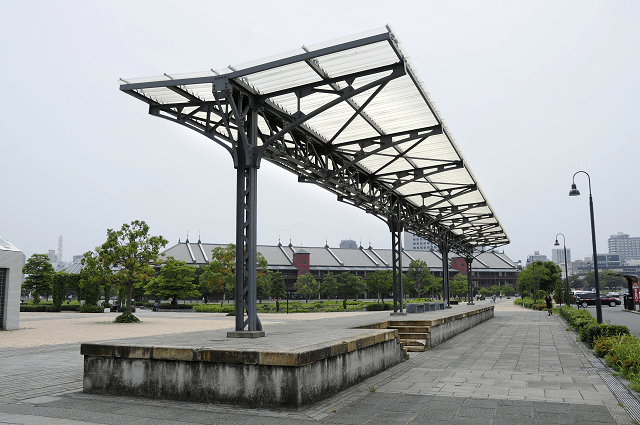

旧横浜港駅プラットフォーム

旧横浜港駅プラットフォーム

ここは1911年に横浜税関の荷物取扱所として作られ、その後「横浜港駅」となり、東京駅から汽船連絡列車が乗り入れていました。1928年に外国航路の旅客ターミナルにそってプラットフォームが作られ、海外旅行の窓口となりました。赤レンガパーク整備工事で現在の姿となりました。

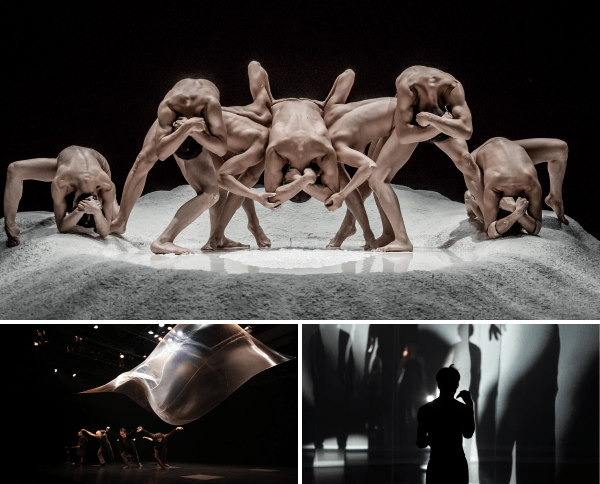

横浜赤レンガ倉庫1号館主催の

主な公演・イベント

写真上段 © Damien Jalet|Kohei Nawa, VESSEL_2017_The Yokohama Red Brick Warehouse_Photo by Yoshikazu Inoue

写真下段 Photo:Sugawara Kota

写真上段・下段右 Photo:OHNO RYUSUKE

写真下段左 Photo:FILM HOUSE AMANO STUDIO

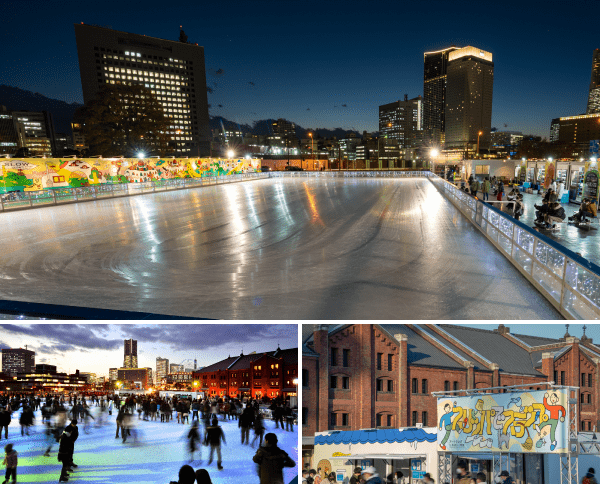

『アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫』は、横浜を代表する観光スポット「横浜赤レンガ倉庫」の冬を彩るイベントとして2005年から始まりました。毎年、多彩なアーティストが繰り広げるアートとアイススケートのコラボレーションを、数多くの方々にお楽み頂き賑わいを創出しています。